豊明市のスマホ条例案、炎上の背景

愛知県豊明市が9月定例議会に上程した「スマートフォン等の適正使用の推進に関する条例」案が、ネット上で大きな議論を呼んでいます。特に「スマホ利用は1日2時間以内」との部分だけが切り取られて拡散され、過度に制限的な条例だという誤解が広がりました。

しかし実際には、条例案は市民の権利を制限するものではなく、スマートフォンの利便性を認めつつ、過剰使用による心身や生活への悪影響を防ぐための「目安」を示したものにすぎません。市は記者会見でも「余暇時間を対象としており、学習や仕事での利用は含まれない」と繰り返し説明しています。

条例案の正しい内容

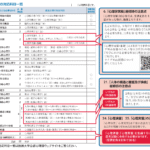

条例案によれば、1日の使用時間の「目安」とされている2時間は、あくまで余暇時間に限定されています。仕事、学習、家事、通勤・通学時間などは含まれません。市の資料では、オンライン学習や料理動画を参考にする時間、さらにはeスポーツの大会を目指す練習時間も余暇時間には入らないと明記されています。

また、条例には「〜しなければならない」といった強制力のある文言はなく、市民一人ひとりが自身や家庭での生活を見直すきっかけにしてほしいという趣旨にとどまっています。市長も「市民の自由を奪うものではない」と繰り返し強調しています。

炎上の背景と誤解

条例案が発表されるや否や、SNSやネット掲示板では「スマホを1日2時間しか使えないなんて非現実的」「市が個人の生活に介入するのはおかしい」といった批判が相次ぎました。背景には、条例文の一部だけが切り取られて広まったこと、また香川県のゲーム依存症対策条例(2020年施行)が強制力を持つように誤解された事例と重ねられたことがあります。

実際、香川県条例も「保護者の責務」や「努力義務」を規定したものであり、強制力はありません。豊明市の条例案も同様で、あくまで市民に「考えるきっかけ」を提供することが目的です。

不登校との関連

今回の条例案が提案された背景には、不登校の子どもたちの生活習慣の乱れや、スマートフォン過剰利用の問題がありました。豊明市によると、不登校の増加が目立つ9月にあわせて対策を打ち出す意図があり、市として「子どもや家庭を支える仕組みを整えたい」という思いがあったとされています。

スマートフォンそのものが悪いわけではありませんが、深夜まで使用することで睡眠不足や生活リズムの乱れにつながり、不登校の一因になるケースも指摘されています。市は「便利さを否定するのではなく、心身に悪影響が出ないようにするための取り組み」として条例案を位置付けています。

家庭や学校での取り組み

条例案は強制ではなく、各家庭や学校が独自にルールを話し合って決めることを促しています。たとえば「夜10時以降は充電場所を共通にする」「勉強や食事中はスマホを使わない」といった取り組みは、全国の家庭でも実践例があります。

文部科学省の調査でも、家庭でルールを設けている場合の方が、子どもの生活リズムが整いやすい傾向があることが示されています。条例はこうした実践を後押しする位置づけとも言えます。

社会全体の課題として

スマートフォンの過剰利用は、今や特定の世代だけでなく社会全体の課題です。依存傾向は大人にも広がっており、仕事や人間関係に悪影響を与えることもあります。豊明市の条例案は、まずは子どもたちを守ることを出発点としつつ、市民全体が「自分のスマホ利用を振り返る機会」として意義を持つものといえるでしょう。

まとめ

豊明市のスマホ条例案は、決して市民の自由を奪う規制ではなく、あくまで「目安」として利用の在り方を考えるきっかけを示すものです。炎上の背景には誤解や過去の条例との混同がありましたが、その本質は不登校や生活リズムの乱れといった現実の課題に対応する試みです。市民や家庭が自らルールを見直すことで、スマートフォンとより健全に付き合う社会への一歩となるでしょう。

今回の条例案をめぐる炎上から見えてきたのは、私たち一人ひとりがニュースを受け取る際の姿勢です。見出しや一部の言葉だけで判断するのではなく、元の資料や一次情報に目を通し、内容を確かめてから意見を持つことが求められます。断片的な情報で議論をしてしまえば、誤解や不必要な対立を生むだけです。これからも冷静に、丁寧に情報を読み解き、建設的な議論につなげていくことを大切にしていきましょう。

参考資料

- 豊明市「スマートフォン等の適正使用の推進に関する条例(案)」PDF

- MSNニュース「炎上”覚悟のスマホ条例 契機は不登校児の過剰利用 愛知・豊明」

- NHKニュース「スマホ使用『余暇は1日2時間以内』条例案 愛知・豊明市」